Un poème devenu le symbole du combat contre le nazisme et l'indifférence

par

Bjarne MelkevikProfesseur, Faculté de droit, Université Laval, Québec, membre de Tolerance.ca

®

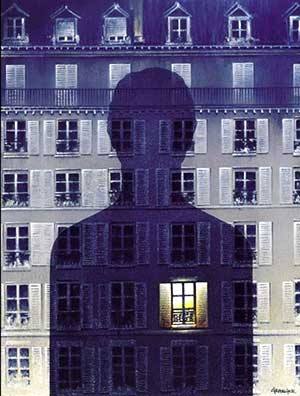

SDF © Michel Granger.

Rien ne semble mieux exprimer - aujourd'hui comme hier - les exigences modernes de la tolérance que le célèbre poème qui commence par les vers suivants : " Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes " attribué au pasteur et théologien allemand Martin Niemöller (1892 - 1984) :

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes

Je n'ai rien dit

Je n'étais pas communiste.

Lorsqu'ils sont venus chercher les sociaux-démocrates

Je n'ai rien dit

Je n'étais pas social-démocrate.

Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes

Je n'ai rien dit

Je n'étais pas syndicaliste.

Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques

Je n'ai rien dit

Je n'étais pas catholique.

Lorsqu'ils sont venus

chercher les juifs

Je n'ai rien dit

Je n'étais pas juif.

Puis ils sont venus me chercher

Et il ne restait plus personne pour protester. »

Ce poème, par la saisie presque physique qu'il suscite, pour les reliefs si humains qui s'y dessinent, de même que par la sombre logique qui s'y exprime, nous atteint directement, comme une flèche en plein cœur. Tout d'abord par sa simplicité, par le fait que nous comprenons, dans ce poème, instinctivement les questions en jeu et les destins qui s'y jouent. Mais également, par son appel, par son insistance, étayant de façon si directe la position défendant que la tolérance ne se contemple pas uniquement dans la passivité, mais se dessine comme un souci, une préoccupation, qui nous concerne tous, sans détour.

Il est facile d'affirmer que nous vivons aujourd'hui dans une société où nous nous retrouvons, souvent sans choix conscient ou apparent, dans le rôle de spectateur, d'observateur. Cela se confirme sur le plan scientifique, de même que sur le plan culturel, économique, politique.

Si l'on a certes affirmé, à maintes reprises, que nos sociétés glissent effectivement vers « la société de spectacle1 », vers l'égotisme d'un monde compris comme observation d'« objets », le poème de Niemöller se révèle fort précieux dans la mesure où il nous dévoile toute l'ambiguïté de ce confort de spectateur « neutre » et « désintéressé ».

Niemöller intervient d'une manière bien distincte en nous rappelant que, devant l'intolérance, toute logique d'observation risque de s'engloutir dans la peur, dans la lâcheté, sinon dans l'aveuglement. Et si c'est effectivement le cas, ne devrons-nous pas également dire qu'une conception moderne de la tolérance ne pourra pas uniquement (comme l'indique l'étymologie) se limiter à l'obligation qu'impose notre conscience « de souffrir pour et à la place d'autrui »2 ?

Entendu, bien sûr, que si une telle position ne peut qu'être fort pédagogique, et souvent un préalable nécessaire à la tolérance, il faut encore qu'une compréhension de la tolérance puisse se concrétiser pour nous comme une « question » qui exige notre réponse en tant qu'individu et surtout notre réponse en tant que membre d'un « nous juridique » démocratiquement établi.

Dans la mesure où nous voulons examiner le poème de Martin Niemöller de façon exhaustive, il est préférable d'emblée d'expliciter le contexte de ce poème et de donner davantage d'informations sur son auteur. Ces informations seront à la fois primordiales pour le comprendre et, plus encore, pour évaluer l'effet retentissant qu'il a produit, un peu partout dans ce monde, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Nous pourrons ensuite faire le lien entre le poème et la question de la tolérance.

Niemöller et la résistance au nazisme

C'est par sa résistance à la nazification de l'Église protestante d'Allemagne que Niemöller se fait connaître. Simple pasteur dans la banlieue de Berlin, il proteste quand, en septembre 1933, l'Église protestante est soumise au régime nazi et que les pasteurs « non aryens » en sont expulsés.

Niemöller forme, avec d'autres pasteurs antinazis, une nouvelle organisation nommée Ligue d'urgence des pasteurs qui travaille à l'intérieur de l'Église pour contrecarrer cette nazification. Quand l'Église protestante devient, en 1934, l'Église du Reich3, Niemöller et d'autres opposants rompent avec elle pour fonder l'Église confessante4. Celle-ci combat directement, dès 1934, la dictature et surtout l'idéologie nazie qu'elle qualifie de non chrétienne et de non morale5.

Niemöller fut arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau.

Libéré du camp par la chute du régime nazi, en 1945, il se consacrera par la suite, jusqu'à sa mort en 1984, à la reconstruction de l'Église protestante d'Allemagne. Chose importante, Niemöller était convaincu que l'Allemagne (et l'Église protestante) partageaient une « responsabilité collective » eu égard aux atrocités nazies. C'est pourquoi il a été l'un des instigateurs de la Confession de culpabilité (Stuttgarter Schuldbekenntnis) d'octobre 1945, dans laquelle l'Église protestante reconnaissait qu'elle s'était, par action et omission, rendue « coupable » des atrocités propagées par les nazis.

Dans ses écrits et ses sermons, Niemöller revient à de multiples occasions sur cette « reconnaissance de culpabilité » et sur ses implications théologiques et pastorales. C'est aussi par ce biais que nous arrivons à son poème, comme un symbole de ce qui est en jeu.

Comme si nous entendions les bruits des bottes

Il existe effectivement une multitude de versions très différentes de ce poème et il existe même un mystère relativement à la question de savoir quelle en est exactement la version originale. En fait, aucune version originale n'existe. Pour les uns, les mots de Niemöller, rapportés oralement, ont été repris et reformulés en poème (d'où les différentes versions de celui-ci) et, finalement, lui ont été attribués, tandis que, pour d'autres, les mots prononcés oralement en différentes occasions (et donc de différentes façons) sont tous de lui comme autant de sermons devenus poème.

Loin de nous l'idée de trancher cette question. Nous acceptons, en tant que philosophe du droit, toutes les versions comme authentiques. Ce qui nous permet d'examiner sobrement et de plus près ce poème dans sa version allemande :

« Als die Nazis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,

habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,

habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,

habe ich nicht protestiert;

ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,

gab es keinen mehr, der protestierte. »

Les mots si simples de Niemöller résonnent à l'esprit de celui qui a quelque connaissance de la langue allemande, pour ne rien dire de celui qui la maîtrise à merveille.

Par le rythme et par la tonalité, par la mélodie même, les mots s'entrechoquent comme une réalité où le temps et l'espace s'écroulent dans une logique brute. Comme si nous étions là, comme si nous entendions les bruits des bottes et les hommes qui montent lourdement l'escalier. Ils viennent pour qui? Pour nos voisins que nous n'avons pas rencontrés dernièrement? Pour le locataire du 5ème avec un drôle de nom de famille? Viennent-ils pour nous chercher? Nous?

Il est facile d'imaginer, de se représenter ce poème sur scène dans une pièce de théâtre à la Bertold Brecht. Pensons à un théâtre moderne comme il ne s'en construit plus. Recréons la salle de spectacle avec des murs en ciment, des tuyaux ouverts dans le plafond, une architecture de nudité et, pardessus tout, la musique déchirante et sèche d'un Kurt Weill, ou peut-être encore mieux, la musique atonale d'un Hanns Eisler.

Avec le réalisme direct et politique d'un Brecht, nous pouvons uniquement supposer l'effet : la scène dans l'ombre; aucun décor sinon des draps noirs tombants; la lumière ciblant le narrateur; les bruits et les fureurs en arrière-fond; les cris stridents qui nous viennent d'abord de loin et ensuite de plus en plus proche, plus proche encore…pour enfin aboutir dans un crescendo en bottes et aboiements qui explosent là devant nos yeux comme la violence faite homme.

Ce poème ne pourrait-il pas, d'une certaine façon avec bonheur, s'insérer dans la pièce de théâtre, intitulée La résistible ascension d'Arturo Ui6, que Brecht consacra à la lutte contre Hitler ? Avec la magie théâtrale d'un brechtien, le poème ne peut que nous faire horreur, sinon bousculer nos certitudes acquises sans réflexion.

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes »

Certes, cette dimension brechtienne se perd amplement dans les différentes traductions françaises de ce poème.

Situons toutefois la compréhension du poème dans le contexte de l'Allemagne de 1933. On sait que le président Hindenburg, après avoir balayé les institutions et les procédures démocratiques, remettra délibérément (et donc sans aucune légitimation démocratique) le pouvoir de l'État allemand entre les mains d'Adolf Hitler. Ceci pour des raisons de partisanerie politique, sinon pour alimenter de sombres combines et des stratégies de pouvoir7.

Rappelons que si la dictature d'Hitler a pu se perpétuer dès le début par des meurtres de communistes, de juifs et de syndicalistes, c'est toutefois par des mécanismes particuliers que la logique de la « mort industrielle » s'est réalisée.

Cela a commencé par une politique de l'euthanasie pour les personnes atteintes de maladies mentales ou dégénératives, ou simplement pour les personnes sans espoir de guérison. Il s'agissait d'une logique étatique distribuant la « mort douce » (l'euthanasie) suivant les paramètres d'un eugénisme racial.

Les camps de concentration, pour leur part, mettaient en marche, dès le début en 1933, une opération de « mort brutale » par les privations, la faim, la maladie, le travail concentrationnaire. Cette opération visait d'abord les opposants au régime, notamment les communistes, les syndicalistes et les dissidents religieux (comme Niemöller) mais touchera ensuite les « indésirables », c'est-à-dire les juifs et les gitans.

Chaque année, d'abord en Allemagne puis dans les pays européens occupés par les troupes allemandes, verra cette logique de mort devenir une logique de mort industrielle focalisée sur les indésirables.

Les dignitaires nazis, réunis à la conférence de Wannsee en 1941, instaureront une planification cohérente, fonctionnelle et entièrement industrielle qui sera soumise à une logique funeste de l'élimination de masse.

Hannah Arendt, dans son livre séminal Eichmann à Jérusalem8, nous fait entrer de plain-pied dans cette logique de l'élimination lorsqu'elle explique comment le fonctionnaire Adolf Eichmann, être sans âme et sans scrupules, met en œuvre tous ses talents pour organiser le système des trains transportant les juifs vers les camps de concentration et d'élimination physique.

Avec sa dextérité organisatrice, Eichmann parvient à surmonter toutes les contraintes qu'impose la guerre, à négocier avec les différents gouvernements nationaux et à convaincre leurs différents leaders quant au destin des juifs. Quand Arendt raconte son histoire, Eichmann est bien devant la Cour suprême d'Israël, accusé de « crime contre l'humanité », et elle écoute sa défense qui consiste à affirmer qu'il s'est contenté de « suivre les ordres9 » et d'« organiser les transports en trains ».

« Je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste »

Introduisons d'abord une précaution importante. Oui, le régime nazi a été également combattu dès le premier jour. Par des hommes et des femmes qui ont tout sacrifié, jusqu'à leur vie, pour lutter avec intelligence et héroïsme contre la machine nazie10. Le fait que l'oppression, les meurtres, les prisons aient été nécessaires pour que les nazis puissent venir à bout de l'opposition, sans jamais réussir complètement, nous le montre en toute clarté.

Que tous les gens n'aient pas été des héros ne nous permet pas pour autant d'affirmer qu'ils aient tous été des lâches, des opportunistes ou des collaborateurs silencieux. Une dose de lucidité devrait nous vacciner contre des jugements hâtifs. Il n'en demeure pas moins vrai que de larges pans de la société allemande, dès 1933, s'accommodaient fort bien de l'arrivée d'Hitler au pouvoir11. Pour eux, c'était un sauveur, quelqu'un qui pouvait restaurer la dignité perdue de l'Allemagne, mettre en œuvre une politique monétaire et industrielle adéquate, bref, faire tourner les rouages économiques.

Dès 1936, l'Allemagne, pour l'Allemand moyen, c'était des Volkswagen et des Autobahnen et, de surcroît, l'affirmation ou la promesse de l'accession à la classe moyenne des groupes défavorisés de la société. Donc aussi l'impression, de toute évidence fausse, que si le régime avait aussi ses côtés barbares, cela se réglerait par la suite. Que notre jugement puisse, rétrospectivement, se révolter contre tant de naïveté n'enlève, hélas, rien aux faits historiques.

Si nous insistons tant sur cet aspect, c'est parce que Niemöller, dans le poème cité, y fait implicitement référence.

Comme nous le décrit le poème, « ils » sont d'abord venus chercher les communistes.

Il existait déjà un large sentiment, parmi les conservateurs et les libéraux, qu'il ne s'agissait ici que des traîtres à la solde de Staline, que des partisans de la dictature bolchevique qui ne goûtaient là qu'à leur propre médecine. Et qui protestait? Quelques-uns, mais personne ne les écoutait. Quand « ils » les nazis sont venus chercher les sociaux-démocrates, ne pouvaient-ils pas, conservateurs et libéraux, continuer de fermer les yeux, en se disant qu'il ne s'agissait que de « communistes déguisés » par leur insistance sur l'égalité, voire une peste qui n'avait pas beaucoup de respect pour l'ordre, la propriété et le caractère formel du droit? Qui protestait? Quelques-uns, mais pas assez.

Ensuite, quand les nazis se sont attaqués aux syndicalistes, qui pouvait pleurer, vu que la presse allemande avait depuis des lustres inculqué le message que les syndicats avaient trop de pouvoir, qu'ils abusaient de ce pouvoir et qu'ils étaient certainement les responsables des débâcles économiques de l'Allemagne. Qui protestait? Qui disait que les propos étaient entièrement faux? Quelques-uns encore une fois, mais ils étaient trop peu nombreux.

Et quand les nazis sont venus chercher les juifs, qui était là pour protester? Et parmi les juifs n'y avait-il pas également des communistes, des sociaux-démocrates, des syndicalistes? Qui protestait? Quelques-uns, mais les écoutait-on ?

Lu de cette façon, le dessein des conservateurs et des libéraux de faire échec à la gauche et de s'en débarrasser - en fait une constante politique qui se trame dans toute l'histoire et la philosophie du 19ème au 21ème siècle - se retourne contre eux. Leurs ruses s'effritent et leur pacte faustien avec Hitler et les nazis les rattrape cruellement. En fin de compte, ils se retrouvent terriblement seuls, car il n'y a plus de gauche pour les protéger contre la politique nazie.

C'est la chape de plomb de la logique infernale du système nazi qui se referme sur eux et qui ne leur laisse qu'un choix implacable : la mise en retrait forcée, l'exil intérieur, l'intégration dans le mouvement nazi ou la sombre perspective d'entrer à leur tour dans le système des camps concentrationnaires.

Il n'y a tout simplement personne pour les défendre contre leurs propres ruses et contre les haines avec lesquelles ils avaient si légèrement joué. Ils avaient certainement lu Faust12, ils avaient certainement médité sur le pacte faustien, ils n'avaient pourtant jamais compris que ce n'était pas uniquement une histoire de roman classique, mais aussi une leçon qui devrait être apprise : celui qui pactise avec le diable ne perd pas uniquement la vie, mais aussi ce qui est encore plus précieux : l'innocence si indispensable au jugement que nous devons, en fin de compte, porter sur nous-mêmes.

« Il ne restait plus personne pour protester »

Nous avons pourtant raison de prétendre qu'il y a également une dimension religieuse dans le poème de Niemöller.

Un certain sens pastoral ou encore le tonnerre d'un sermon que l'on ressent dans ce poème peut le laisser croire. Admettons, simplement, qu'il s'agit d'une ultime réflexion d'un bon Samaritain13 qui n'est parvenu à secourir personne par le fait qu'il était lui-même interné dans un camp de concentration.

Niemöller aurait pu connaître le même destin que le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer14, pendu dans son camp de concentration le 9 avril 1945, quelques jours avant la chute définitive du régime nazi, justement parce qu'« ils », les nazis, ne voulaient pas qu'il survive.

Soulignons que si, dans la version française citée auparavant, l'accent est d'abord mis sur trois catégories politiques (les communistes, les sociaux-démocrates et les syndicalistes), c'est pour ensuite aboutir, en crescendo, aux trois courants religieux. Ce sont d'abord les catholiques qui sont persécutés, ensuite les juifs, pour, en fin de compte, constater que ce sont les protestants, dans l'Église confessante, qui subissent la persécution nazie.

En fait, une Église confessante qui prêche, en harmonie certaine avec les catholiques, que l'homme historique Jésus était juif . Que le message nazi et son insistance sur un « christianisme positif » (à l'intérieur d'une philosophie ouvertement païenne) n'étaient que de la fraude pure et simple! Que le soi-disant « christianisme positif » n'était qu'un leurre jeté par le pouvoir nazi à une population, hélas, trop habituée à confondre le langage du pouvoir avec le message christique.

Niemöller, en tout état de cause, plaide pour le christianisme contre le néo-paganisme nazi et leur si séduisant appel à la race, au sang et à la nation allemande. Il rappelle ce que tout chrétien authentique doit savoir : que l'homme Jésus Christ n'était pas nationaliste. Que tout cela est raconté dans les Évangiles, que l'apôtre Paul (qui, entre parenthèses, a également commencé sa vie religieuse en tant que juif avant de devenir chrétien) le souligne en montrant en quoi consiste le réveil chrétien.

Niemöller n'a pourtant pas besoin de discourir sur les malentendus qui ont traversé les siècles entre judaïsme et christianisme, mais uniquement d'accentuer cette certitude que les nazis, en attaquant les juifs, attaquaient également les chrétiens et le sens même du christianisme. Leur religion nazie de « race, sang, nation » n'était que l'antipode, le contraire du christianisme.

En ce sens, spécifiquement, la culpabilité de n'avoir pas pu protéger, comme des frères aînés, les juifs, tombe sur tous les chrétiens comme un défaut d'être à la hauteur, d'être authentiquement chrétien face à un monde qui sert, comme c'est si souvent le cas, de nouveaux Veaux d'or ?

Lue de cette façon, à l'intérieur d'un paradigme chrétien, l'insistance est toujours mise sur celui que l'on souhaite en bout de ligne réveiller, secouer, à savoir le chrétien protestant moyen en Allemagne. Celui précisément qui était, tout au long des années 30, si content de voir les usines tourner à nouveau, les bâtiments neufs se construire, les routes devenir entretenues et propres et les boutiques se remplir de marchandises que l'on pouvait enfin se procurer.

En ce sens, la porte devant laquelle « ils », les nazis, s'arrêtent enfin, c'est celle des opposants de l'Église confessante. Ou simplement devant la maison de Niemöller lui-même qui, comme mentionné auparavant, sera arrêté, fait prisonnier et envoyé dans un camp de concentration en 1937. Qui était là à ce moment pour protester, pour témoigner, pour porter le flambeau? Qui était là pour simplement dire non? Certainement quelques-uns, mais pourquoi tout ce silence?

« Ils arrivent pour nous chercher »

À présent insistons sur une différence majeure entre les deux versions françaises mentionnées. Là où l'une parle précisément, comme nous l'avons constaté, des « nazis », l'autre ne parle que de « ils ».

Ce qui donne, dans une version plus libre et plus proche d'une certaine tradition poétique française, ceci :

« Quand ils ont arrêté des communistes,

je ne me suis pas inquiété...

Je me suis dit :

un ou deux communistes

de plus ou de moins...

Quand ils ont arrêté des juifs,

je ne me suis pas inquiété...

Je me suis dit :

un ou deux juifs de plus ou de moins...

Quand ils ont arrêté des catholiques,

je ne me suis pas inquiété...

Je me suis dit :

un ou deux catholiques de plus ou de moins...

Quand ils ont frappé à ma porte,

il n'y avait plus personne pour s'inquiéter... »

Si nous ne pouvons pas non plus ici sentir le souffle brechtien, cela nous expose pourtant autrement l'exigence de tolérance et, surtout, la lutte pour une société pouvant extirper l'intolérance par ses racines. Ne s'agit-il pas là d'une leçon cruellement apprise par la période nazie ?

Alors qu'une version française situe correctement le poème à l'égard de la période et des atrocités nazies, l'autre le reprend d'une façon atemporelle et non localisée. Par le fait qu'« ils » peut aujourd'hui signifier n'importe quelle force d'oppression et de discrimination, le « ils » en question prend un parfum plus accentué de contemporanéité et d'actualité.

Car « ils » n'ont pas arrêté leur guerre contre l'homme, contre le fait que les hommes et les femmes échappent (ou tentent d'échapper) à leur idéologie ou fanatisme religieux, ethnique ou tribal. En d'autres termes, « ils » continuent encore de tuer, de massacrer, de violer, de mutiler, de discriminer, et ainsi de suite. « Ils » semblent être les seuls êtres humains qui ne dorment jamais, mais, à toute heure, continuent, comme si de rien n'était, leur guerre contre l'autonomie humaine, contre toute humanité qui échappe à leur entreprise. Toujours d'ailleurs, suivant la logique meurtrière que décrit le poème de Niemöller, à savoir en tablant sur le silence des uns et des autres, voire sur notre non-héroïsme ou discrétion si commune.

Il faut avouer que c'est la version actualisée, atemporelle et non localisée, qui a, dans une certaine mesure, notre préférence.

Le poème de Niemöller est pour nous d'autant plus d'actualité qu'il nous permet de penser les droits de l'homme comme devant se conjuguer non seulement avec la tolérance, mais aussi avec l'engagement.

Tolérance et engagement

Il faut sans ambages admettre que la question de la tolérance, avec ses ramifications autant que par l'importance de ses enjeux, nous a entraînés loin. Mais comment peut-il en être autrement avec une notion qui fait à la fois appel à notre caractère, notre personnalité, notre système de valeurs, et qui se transmute en principe d'action.

Or, n'avons nous pas affirmé initialement que, dans la notion de tolérance se jouait le thème « qui es-tu? » ou « qui souhaites-tu être? » Car, indubitablement, formulée de cette façon, la question de la tolérance ne pourra pas être uniquement une formule abstraite du devoir, ni un devoir déontologique à la Kant. Il faut, en toute franchise, plutôt penser la tolérance dans la conjugaison des ressources que possèdent ou que peuvent mobiliser les différentes sociétés et les individus.

En concentrant de la sorte notre regard sur de telles ressources et en visant la question du degré de tolérance possible - et donc perfectible - dans une société, nous rappelons que la lutte pour la tolérance est toujours d'actualité partout dans le monde. Seulement un certain nombre de pays, hélas trop peu nombreux, peuvent aujourd'hui réellement prétendre qu'ils possèdent les « ressources » de mentalités, de droits et de cultures démocratiques nécessaires pour gérer ouvertement et de façon non discriminatoire les questions de tolérance.

La question de la tolérance, ainsi déplacée et comprise dans son milieu social, rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement de convaincre une petite élite, mais surtout d'œuvrer pour que s'enracine en chaque individu une mentalité qui fait de lui un acteur de la tolérance.

Bjarne Melkevik est juriste et auteur de plusieurs ouvrages, dont Horizons de la philosophie du droit (Paris, L'Harmattan & Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1998/2004), Réflexions sur la philosophie du droit (Paris, L'Harmattan & Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2000) et Rawls ou Habermas. Une question de philosophie du droit (Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2002).

1

1 Guy Debord, « La société du spectacle », Paris, Gallimard, coll. Folio no. 2788, 1996. Véritables « brûlots », les thèses et analyses de Debord méritent pourtant bien notre attention.

2 R. Klibansky, « Préface » dans Paul Dumouchel et Bjarne Melkevik (dir.), Tolérance, pluralisme & histoire, Montréal - Paris, L'Harmattan, 1998, p 11 : « En latin classique le verbe «

tolerare » indique toujours le fait de supporter la souffrance ou de résister à l'adversité ». Voir, Istvan Bejczy, « Tolerantia : A Medieval Concept », dans Journal of the History of Ideas, vol. 58, 1997, p 3 s.

3 Bernard Reymond, Une Église à croix gammée. Le protestantisme allemand au début du régime nazi (1932 - 1935), Genève, L'âge d'homme, 1980.

4 Paul Tillich, « La situation religieuse actuelle en Allemagne » (1934), dans P. Tillich, Écrits contre les nazis (1932 - 1935), Paris, Cerf; Genève, Labor et Fides; Québec, Les Presses de l'Université Laval; 1994, p 171 - 183 (Original en version américaine dans: Religion in Life. A Christian Quarterly (Cincinnati - New York - Chicago), vol. III, no 2, 1934, p 163 - 173). Niemöller est expressément mentionné comme le « chef » de la résistance anti-nazie: « leur chef le plus actif est un ancien commandant de sous-marin, aujourd'hui démis de ses fonctions par l'évêque du Reich » (p 173). Niemöller avait effectivement servi comme commandant de sous-marin pendant la 1ère Guerre mondiale.

5 P. Tillich, idem, p 181, « Ce nouveau paganisme prend appui sur un sol différent - sur le caractère sacré du sang et du sol, du pouvoir, de la race et de la nation, autant de valeurs que l'éthique chrétienne minimise ». Et en ce qui concerne la situation à l'intérieur de l'Église protestante, il affirme : « À l'intérieur de l'Église, l'aile radicale du groupe dénommé « Mouvement croyant des chrétiens allemands » a ouvertement préconisé la paganisation du christianisme, s'efforçant d'abolir l'Ancien Testament et de purifier le Nouveau Testament. Plusieurs protestants se sont insurgés contre ce mouvement, qui a ainsi été défait; mais, ce faisant, on n'a pas mis fin aux tendances païennes à l'intérieur de l'Église. Au contraire, l'aile modérée du mouvement s'est maintenue et, dirigée par l'évêque du Reich et à présent libérée des radicaux de son propre parti, il lui est possible désormais de pénétrer peu à peu toute l'Église. Ce danger est d'autant plus menaçant que l'ancien type de prédication n'a pas réussi à atteindre les masses : il y avait là un véritable problème que l'Église n'a pas su résoudre, et de cette situation les chrétiens allemands cherchent maintenant à tirer profit. Dans tous ces mouvements, à divers degrés, on assiste à la résurgence des anciens démons que le Christ avait vaincus et à l'asservissement du christianisme ecclésiastique et de l'humanisme chrétien » (p 182).

6 Bertolt Brecht (1898 - 1956), La résistible ascension d'Arturo Ui. Paris. L'arche, 1983, voir également, idem, Grand'peur et misère du IIIe Reich, Paris, L'arche, 1971

7 B. Melkevik, Légalité et légitimité : Réflexions sur les leçons de Weimar selon David Dyzenhaus, dans Les Cahiers de droit, vol, 40, no 2, 1999, p 459 - 477.

8 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, coll. Témoins, 1er édition, 1966, 2eme édition 1991, coll. Folio/histoire no 32, 1991. C.f. Gary Smith (dir.), Hannah Arendt revisited : « Eichmann in Jerusalem » und die Folgen, Frankfurt, Suhrkamp, 2000; Seyla Benhabib, « Arendt's

Eichmann in Jerusalem », dans Dana R. Villa (dir), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p 65 - 85; Richard J. Bernstein, Hannah Arendt and the Jewish Question, Cambridge (Mass,), MIT Press, 1996; Dana R. Villa, Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt, Princeton, Princeton University Press, 1999.

9 B. Melkevik, Diritto, obbedienza ed istituzione militare, dans Rivista Internazionale di Filosofia del diritto, vol LXXX, no 1, 2003, p 31 - 50, ou, idem, "Obedience, Law and the Military", dans Professional Ethics, vol 10, 2002, nos 2, 3 & 4, p 267 - 283

10 Peter Hoffman, The History of the German resistance 1933 - 1945, Montréal & Kingston, McGill-Queen's University Press, 3ème édition, 1996.

11 Voir, Daniel Jonah Goldhagen, Les bourreaux volontaires de Hitler : les Allemands ordinaires et l'Holocauste, Paris, Seuil, 1997.

12 OUELLET, Fernand. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), Faust 1 et 2, Paris, Flammarion, 1984. Voir également la version « moderne » de Klaus Mann, Méphisto, Paris, Grasset, 1993, où le « Führer » n'est autre que Méphisto.

13 Luc, 10, 29.

14 Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945), a été condamné pour avoir participé à « l'Opération 7 » qui permettait à un groupe de juifs de traverser la frontière vers la Suisse. Il a aussi été impliqué dans la planification d'assassinat d'Adolf Hitler. D. Bonhoeffer est aujourd'hui davantage connu par ses livres; par exemple, idem, Éthique, Genève, Labor et Fides, 1965, et, idem, Résistance et soumission : lettres et notes de captivité, Genève, Labor et Fides, 1967. Sur Bonhoeffer, voir Kenneth Earl Morris, Bonhoeffer's ethic of discipleship : a study in social psychology, political thought, and religion, University Park, Pennsylvania State University Press, 1986.